Projektbeschreibung

Das Verbundprojekt DiNaPro – Modellbasierte Digitalisierung nachhaltiger Produktionsnetzwerke entlang des Produktlebenszyklus behandelte Themen im Spannungsfeld Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Produktentstehung. Die Forschungs- und Umsetzungsarbeiten fanden zwischen Juli 2021 und Juni 2024 unter der Leitung des Fachgebiets Product Life Cycle Management (PLCM) – ehemalig Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion (DiK) – gemeinsam mit dem Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) der Technischen Universität Darmstadt statt. Das Verbundprojekt wurde dabei durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut und hatte zum Ziel, mittels eines einheitlichen Datenmodells und Datenaustauschformats in Form einer integralen Digitale Zwilling-Technologie die ökologische Nachhaltigkeit im Produktentstehungsprozess zu optimieren. Über drei Jahre wurden dazu Assistenzsysteme zur Verbesserung der Entscheidungsqualität in verschiedenen Anwendungsfällen entwickelt und deren Nutzen für den Nachhaltigkeitsprozess erforscht.

Die Entwicklung des zentralen Datenobjekts stand im Fokus des Projekts. Die Anforderungen wurden in DiNaPro anhand digitaler Anwendungsfälle aus verschiedenen Lebenszyklusphasen und Unternehmensebenen hergeleitet. Die Anwendung des entwickelten, einheitlichen Datenmodells ermöglicht eine universelle Einsetzbarkeit zum Monitoring relevanter Nachhaltigkeitsdaten wie dem CO2-Fußabdruck. Hierfür kann das Datenobjekt von der Produktplanung und Konstruktion über die Produktion und Nutzung bis hin zur Verwertung mit Daten angereichert werden, die den Anwendern in Form von Assistenzsystemen unter anderem für Produktdesign, Konstruktion, Wertstromdesign, Quality Monitoring, CO2-Monitoring sowie Betriebsoptimierung und Prozesssteuerung zur Verfügung stehen. Ein besonderer Fokus der Assistenzsysteme lag hierbei auf der Steigerung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

Bei den im Projekt beteiligten Anwendungspartnern wurde insbesondere bedeutende wirtschaftliche Potentiale in den Bereichen Transparenzschaffung, Qualitätsüberwachung, energetischer Optimierung und einem nachhaltigen Wertstromdesign gesehen. Dabei handelte es sich um typische Anwendungsfälle, wie sie bei den meisten produzierenden Unternehmen zu finden sind. Durch die Nutzung der integralen Digitalen Zwilling-Technologie lassen sich eben diese im Projekt entwickelten Assistenzsysteme skalierbar und vor allem kostengünstig in die Industrie bringen.

Den vertonten Videoteaser zum Projekt finden Sie hier: DiNaPro Videoteaser auf Youtube

Projektergebnisse

Alle Projektergebnisse wurden umfangreich in einem Leitfaden aufbereitet. Der Leitfaden kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

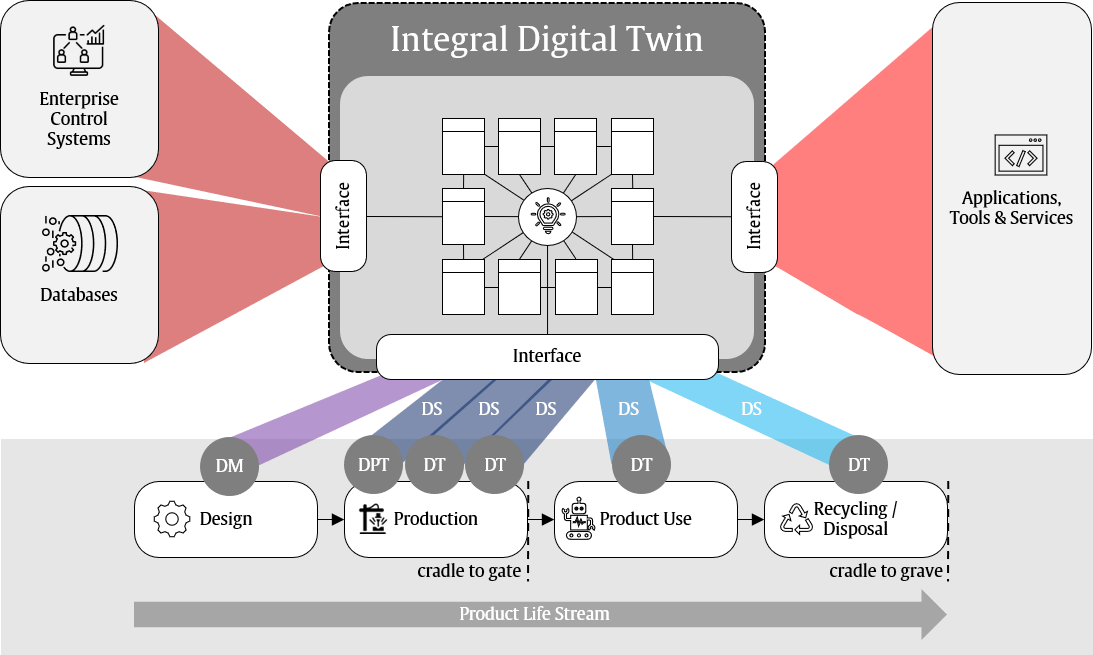

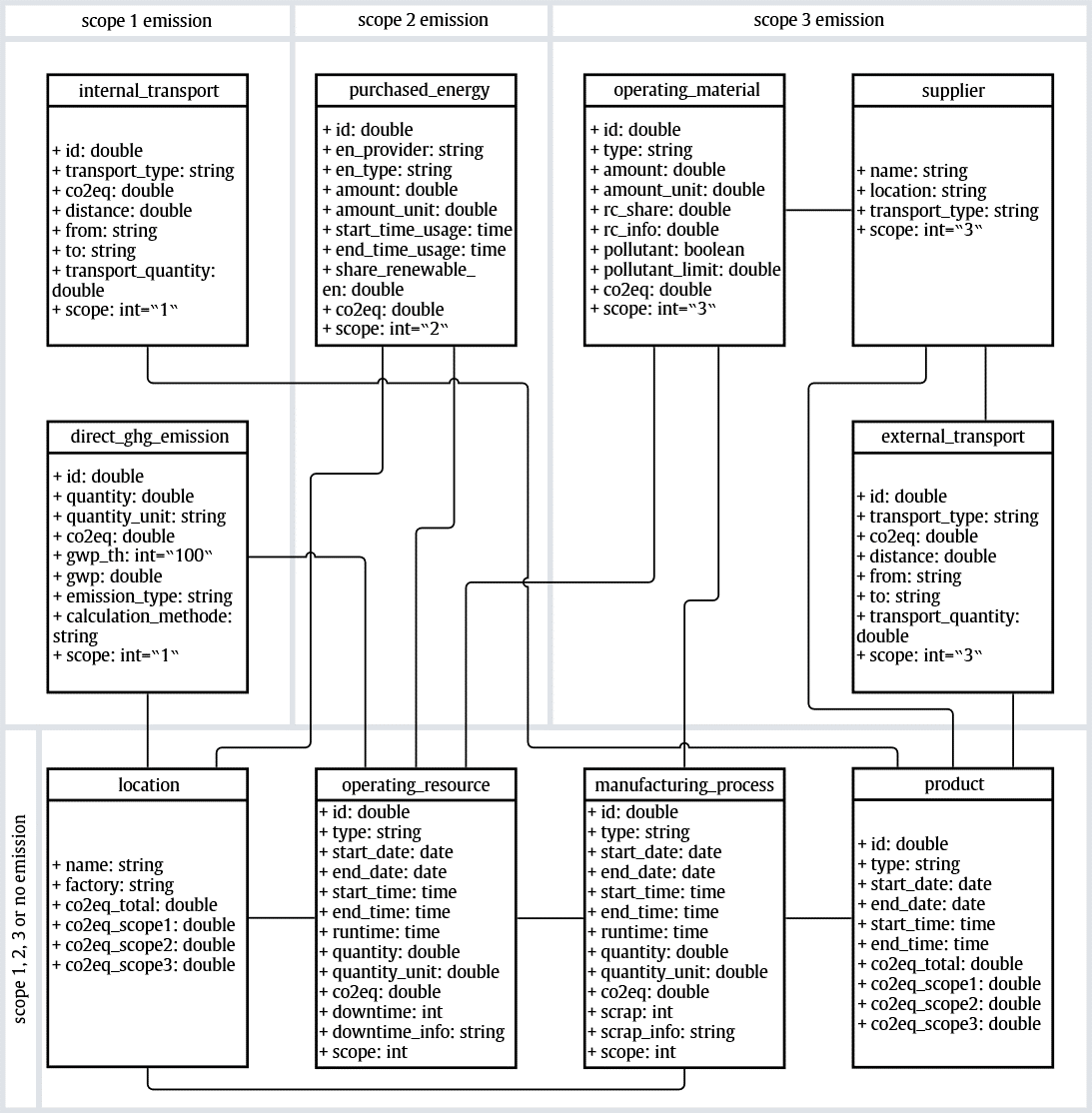

Detaillierte Ergebnisse zu einzelnen Handlungsfeldern und Assistenzsystemen sind außerdem in unserer Publikationsliste zu finden. Eines der Ergenisse ist das Datenmodell für nachhaltigkeitsrelevante Daten, welches im Integralen Digitalen Zwilling genutzt wird und als Datenquelle für unsere digitalen Assistenzsysteme dient. Das Datenmodell steht zur freien Verfügung und kann je nach Anwendungsfall adaptiert werden. Das Datenmodell als UML Klassendiagramm und der Integrale Digitale Zwilling werden in der wissenschaftlichen Publikation "Using the Integral Digital Twin for Product Carbon Footprint calculation" beschrieben. Im Folgenden sind zwei Grafiken aus der Publikation zu sehen:

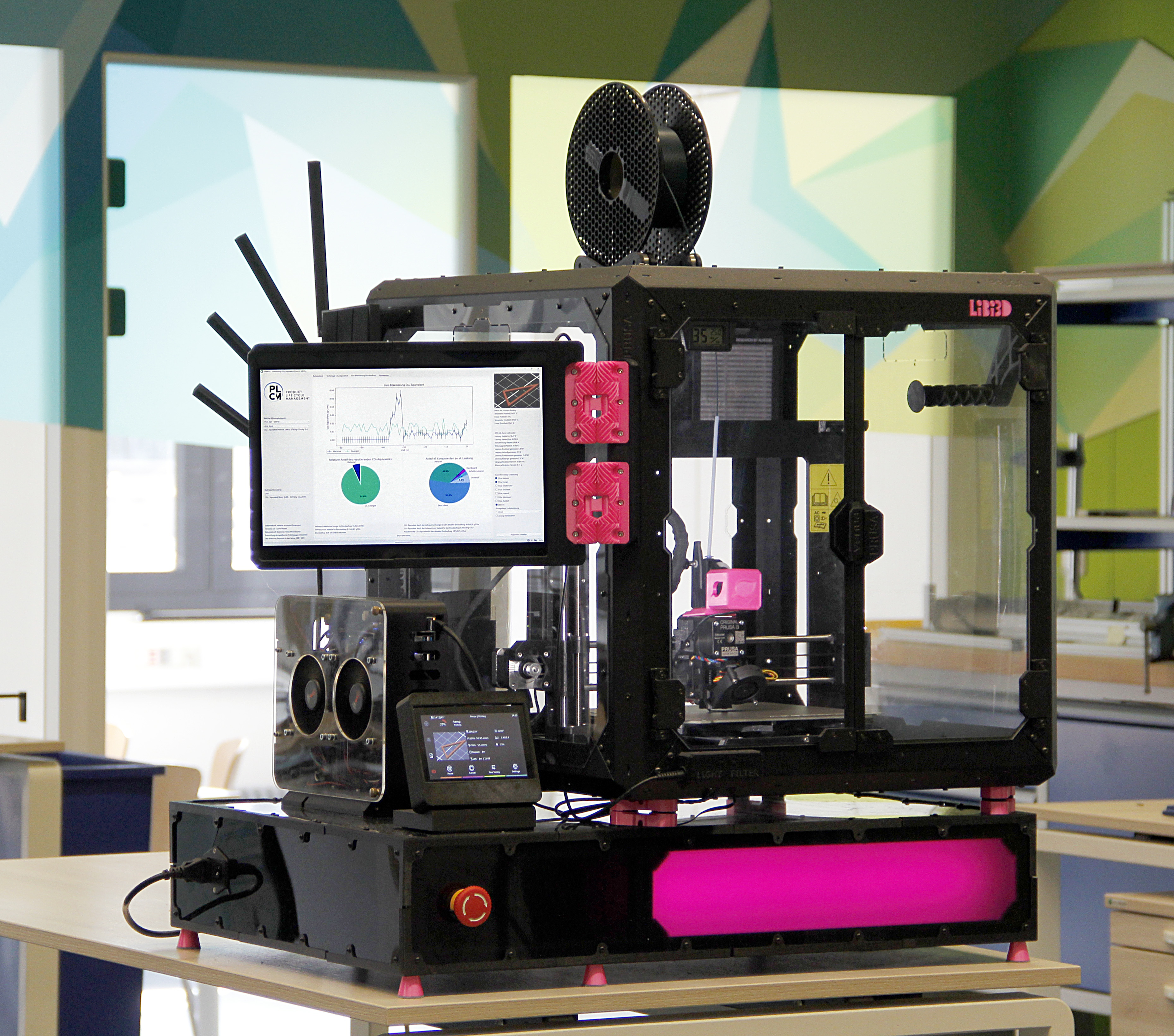

Die zunehmenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit industrieller Prozesse rücken die Erfassung und Reduktion von CO2-Emissionen verstärkt in den Fokus bei der Entstehung neuer Produkte. In diesem Kontext spielen Werkzeuge wie digitale Assistenzsysteme eine Schlüsselrolle, um Transparenz zu schaffen, Optimierungspotenziale zu identifizieren und nachhaltige Strategien in die Praxis umzusetzen. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen des Forschungsprojekts DiNaPro der Demonstrator LiBi3D – Live Bilanzierung in der Additiven Fertigung – als Grundlage entwickelt, um einen Transfer zwischen theoretischer Forschung und praktischer Anwendung zu ermöglichen. Durch den Demonstrator können nicht nur die Ergebnisse Forschungsprojekts validiert werden, sondern auch zentrale Erkenntnisse effektiv vermittelt und praktisch erlebbar gemacht werden. Einige wesentlichen Vorteile des Demonstrators sind:

- Wissenstransfer: Er dient als anschauliches Beispiel, um das wissenschaftliche Konzept und die Herausforderungen der CO2-Bilanzierung sowie den Einfluss verschiedener Parameter nachvollziehbar darzustellen.

- Messen und Validieren: Der Aufbau und die benötigten Messwerte bieten eine Grundlage, die im Forschungsprojekt entwickelten Modelle wie das Informationsmodell und Methoden zu testen und zu optimieren.

- Lernzweck zur Förderung der Nachhaltigkeit: Er trägt dazu bei, ein Bewusstsein für die Auswirkungen auf die Umwelt von neuen Produkten zu schaffen und wie diese Auswirkungen messbar gemacht werden können.

Der Demonstrator zeigt, wie Ressourcenverbäuche einer Produktionsmaschine exemplarisch aufgenommen, verarbeitet und visualisiert werden können. Die Visualisierung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, je nach Anwendungsfall. Um einen spielerischen Zugang zu Ressourcenverbräuchen und CO2-Äquivalenten zu erhalten, wurde eine Applikation entwickelt, die dazu genutzt werden kann, um jegliche Art von Ressourcenverbräuchen zu visualieren. Die Applikation kann unter hier getestet werden:

Applikation LiBi3D

Dort können verschiedenen Maschinen über deren IP-Adressen integriert werden. Es können Benutzerkonten erstellt werden, um die individuelle Eingabe zu speicheren. Aus den Daten lassen sich über Zeitstempel die Ressourcenverbäuche einzelner Produkte oder Batches generieren. Es sind Daten zur Demonstration des Applikation hinterlegt. Ein Bespiel eines Graphen mit Materialverbrauch (PLA) und Energieverbrauch (kWh) einzelner Komponenten sieht wie folgt aus. Die Verbräuche lassen sich als auch in gCO2e anzeigen, wenn die entsprechenden Umrechnungsfaktoren vorhanden sind.

Konsortium

Konsortialführer

Prof. Dr.-Ing. Benjamin Schleich

Product Life Cycle Management (PLCM)

L1 | 01 10

Otto-Berndt-Straße 2

64287 Darmstadt

Förderträger

Dieses Forschungsprojekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut. Das Förderkennzeichen lautet 02J20E500. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Website liegt bei den Autoren.

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Benjamin Schleich

schleich@plcm.tu-...

schleich@plcm.tu-...

+49 6151 16-21791

+49 6151 16-21791

L1|10 10

Otto-Berndt-Straße 2

64287 Darmstadt